遺言書が無効になるケースとは?手続きの流れも解説!

せっかく作成した遺言書でも、方式の不備や内容の違法性があれば無効と判断され、遺産分割は法定相続にやり直しとなります。結果として家族間の対立が長期化し、相続税負担も増える恐れがあります。

本記事では、遺言が無効になる典型例と、無効を主張するための証拠収集・調停・訴訟の流れ、無効化を防ぐ作成時の注意点を解説します。

遺言書が無効になるケースとは

遺言書が無効になるケースは多岐にわたります。これから解説するケースを理解することは、遺言書を作成する上で非常に重要です。

方式に不備がある

遺言書が無効になるケースの一つに、方式に不備があることが挙げられます。遺言書には、法律で定められた特定の形式が求められます。

例えば、自筆証書遺言の場合、遺言者が自ら手書きで作成し、署名と日付を記入する必要があります。この基本的な要件を満たさない場合、遺言書は無効とされる可能性があります。

また、公正証書遺言の場合は、公証人が関与するため、より厳格な手続きが求められます。公証人が遺言者の意思を確認し、適切な形式で作成されなければなりません。もし公証人が必要な手続きを怠った場合、遺言書は無効となることがあります。

さらに、秘密証書遺言においても、遺言者がその内容を公証人に示さなければならないため、適切な手続きが行われていないと無効とされることがあります。

このように、遺言書の方式に不備があると、せっかくの遺言が無効になってしまうため、作成時には十分な注意が必要です。

内容が不明瞭である

遺言書が無効となる理由の一つに、内容が不明瞭であることが挙げられます。遺言書は、遺言者の意志を明確に示すものでなければなりませんが、表現が曖昧であったり、具体性に欠ける場合、法的に無効とされる可能性があります。

例えば、遺産の分配方法が不明確であったり、相続人の特定ができないような記述があると、遺言書の内容が解釈の余地を残し、争いの原因となります。

また、遺言書に記載された内容が、遺言者の意図を正確に反映していない場合も問題です。例えば、特定の財産を誰に相続させるかが明記されていない場合、相続人間での解釈の違いが生じ、法的なトラブルに発展することがあります。

さらに、遺言書の内容が法律に反する場合も無効となるため、法律の専門家に相談しながら作成することが推奨されます。遺言書は、遺族にとって大切な指針となるものであり、その内容が不明瞭であれば、遺族間の対立を招く原因となるため、慎重に作成することが求められます。

内容が公序良俗に違反している

遺言書の内容が公序良俗に違反している場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。公序良俗とは、社会の一般的な道徳観や秩序を指し、法律においても重要な概念です。

具体的には、遺言書に記載された内容が社会的に許容されないものであったり、他者の権利を不当に侵害するものであったりする場合が該当します。

例えば、遺言書に「特定の相続人に全ての財産を譲るが、他の相続人には一切の権利を与えない」といった内容が含まれている場合、これは不公平であり、他の相続人の権利を侵害するため、公序良俗に反すると判断されることがあります。

また、遺言書に記載された内容が犯罪を助長するものであったり、倫理的に問題がある場合も同様です。このような理由から、遺言書を作成する際には、内容が社会的に受け入れられるものであるかどうかを十分に考慮する必要があります。

無効となった場合、遺産分割は法定相続に基づいて行われるため、家族間の対立や相続税の負担が増えるリスクも伴います。したがって、遺言書の内容には慎重な配慮が求められます。

認知症など遺言能力がない状態で作成された

遺言書が無効になるケースの一つに、遺言者が遺言能力を欠いている状態で作成された場合があります。遺言能力とは、遺言を作成する際に必要な判断能力や理解力を指し、一般的には自分の財産や相続人について理解し、適切に意思表示ができることが求められます。

特に認知症や精神的な障害がある場合、遺言者がその能力を持っていないと判断されることがあります。例えば、認知症の進行により、遺言者が自分の財産や相続人の名前を正確に把握できない場合、その遺言書は無効とされる可能性が高いです。

また、遺言書の内容が遺言者の真意を反映していない場合も、無効とされることがあります。このような状況では、遺言書の作成時に遺言者がどの程度の判断能力を有していたかが重要なポイントとなります。

遺言能力の有無を証明するためには、医師の診断書や、遺言書作成時の状況を示す証拠が必要です。したがって、遺言書を作成する際には、遺言者の健康状態や精神状態を十分に考慮し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

偽造の疑いがある

遺言書が偽造されている疑いがある場合、その遺言書は無効とされる可能性が高いです。遺言書は、故人の真意を反映したものである必要があり、偽造されたものであれば、その内容は法的効力を持ちません。

偽造の疑いが生じる理由としては、遺言書の署名や押印が故人のものと異なる、または遺言書の作成日時が不自然であるなどが挙げられます。

偽造の疑いがある場合、まずはその証拠を集めることが重要です。例えば、故人の普段の筆跡と遺言書の筆跡を比較したり、遺言書作成時の状況を証言できる人を探したりすることが考えられます。

また、専門家による筆跡鑑定を依頼することも有効です。遺言書が偽造であると判断された場合、相続人はその遺言書の無効を主張することができます。

この際、偽造の証拠をしっかりと提示することが求められます。偽造の疑いがある遺言書を巡る争いは、家族間の対立を引き起こすことが多く、法的手続きが長引くこともあります。

遺言無効確認訴訟の手続きの流れ

遺言無効確認訴訟は、遺言の方式違反・遺言能力欠如・強迫などを理由に無効を宣言してもらう最終手段です。これから解説する流れを踏まえ正しい手順で進めていくための方法を解説します。

遺言無効を主張できるだけの証拠を確保する

遺言書が無効であることを主張するためには、まずその根拠となる証拠をしっかりと確保することが重要です。証拠が不十分であれば、法的な手続きにおいて不利な立場に立たされる可能性があります。具体的には、遺言書の作成過程や内容に関する証拠を集める必要があります。

例えば、遺言書が作成された際の状況を証明するために、証人の証言や関連する書類を収集することが考えられます。遺言書の作成時に立ち会った人々の証言は、遺言の有効性を判断する上で非常に重要な役割を果たします。

また、遺言書の内容が法的に適切であるかどうかを確認するために、専門家の意見を求めることも有効です。さらに、遺言者の精神状態や遺言能力についての証拠も必要です。認知症や精神的な障害があった場合、その状態を示す医療記録や診断書が有力な証拠となります。

このように、遺言無効を主張するためには、事前にしっかりとした証拠を確保することが不可欠です。証拠が揃っていれば、相続人間の争いを避けるための話し合いや、必要に応じて家庭裁判所への調停申し立てを行う際にも、より有利な立場で進めることができるでしょう。

相続人全員で話し合う

遺言書の無効を主張する場合、まずは相続人全員で話し合うことが重要です。遺言書の内容に対して異議を唱える理由や、無効とするための根拠を共有することで、相続人間の理解を深めることができます。

この段階でのコミュニケーションは、後の手続きにおいても大きな影響を与えるため、慎重に進める必要があります。

話し合いの場では、遺言書の内容やその作成過程についての情報を整理し、各相続人がどのように感じているのかを率直に話し合うことが求められます。

特に、遺言書が無効であると考える理由を明確にし、他の相続人に納得してもらうための証拠や事実を提示することが重要です。

また、話し合いの結果、相続人全員が遺言書の無効に同意する場合、家庭裁判所への調停申し立てや訴訟を避けることができ、円満な解決に繋がる可能性があります。逆に、意見が対立する場合は、次のステップとして調停を申し立てることを検討する必要があります。

家庭裁判所に調停を申し立てる

協議が整わなければ、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てます。申立書には無効事由、証拠一覧、相手方全員の住所氏名を記載し、印紙1200円と郵券を添付します。

必要書類として遺言書写し、戸籍謄本、相続関係説明図、財産目録などを用意し、事件番号付与後は期日呼出状が届きます。調停期日は月一回程度で、調停委員が双方の主張を聴取し、和解案や追加鑑定を提案します。

ここで筆跡鑑定や医師尋問が必要と判断されれば、鑑定費用の予納や証人申請を指示されるため、資金とスケジュール管理が必須です。合意成立時は調停調書が確定判決と同じ執行力を持ち、不動産登記や預金解約に流用できます。

不成立の場合は不成立調書を取得し、30日以内を目安に地方裁判所へ訴訟提起すれば、除斥期間や証拠散逸を防げます。調停メモを期日ごとに更新し、争点チャートと費用見込を家族と共有しておくと、次段階での手戻りが減り全体コストを圧縮できます。

遺言無効確認訴訟を提起する

遺言書が無効であると主張する場合、遺言無効確認訴訟を提起することが必要です。この訴訟は、遺言書の有効性を法的に確認するための手続きであり、相続人間の争いを解決するための重要なステップとなります。

訴訟を提起するには、まず遺言無効を主張するための十分な証拠を収集することが求められます。証拠が不十分な場合、訴訟が不利に進む可能性があるため、慎重に準備を進めることが重要です。

訴訟は、家庭裁判所に対して行われます。訴訟を提起する際には、遺言書の内容や作成時の状況、遺言者の遺言能力など、無効を主張する根拠を明確に示す必要があります。裁判所は、提出された証拠を基に遺言書の有効性を判断し、最終的な判決を下します。

遺言無効確認訴訟は、相続人間の対立を解消するための手段ですが、訴訟が長引くと、家族間の関係が悪化する恐れもあります。そのため、訴訟を提起する前に、相続人全員での話し合いや調停を試みることも一つの選択肢です。

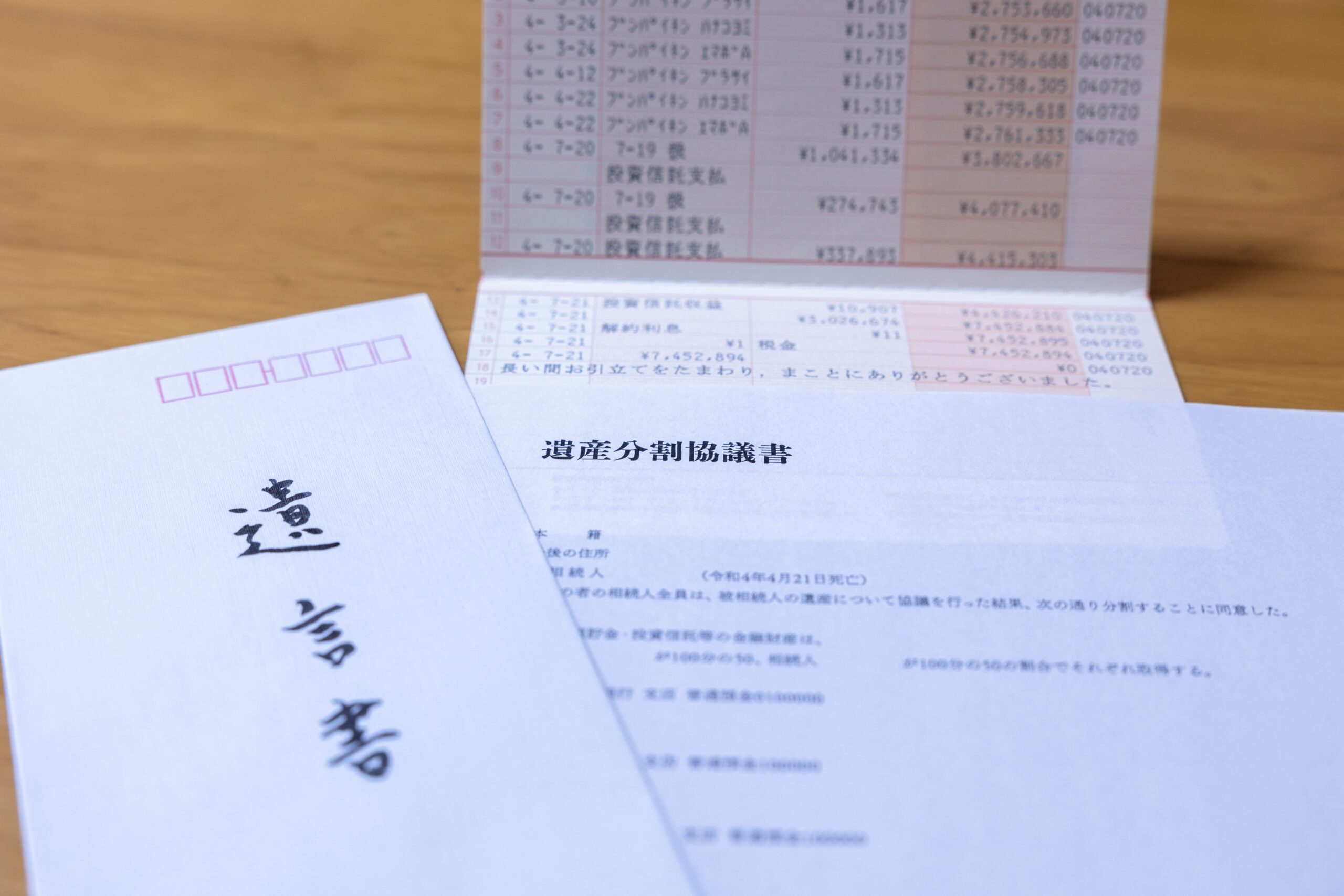

遺言無効の確定後に遺産分割協議を行う

無効判決が確定すると遺産は法定相続人全員の共有となるため、改めて遺産分割協議を行います。まず、固定資産評価証明、残高証明、株式・投信の時価評価、債務一覧を収集し財産目録を確定させます。

その上で現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の四方式を税負担と納税資金の観点でシミュレーションし、最適案を選択します。協議書には各資産の表示、取得者、持分割合、債務引受、期限を明記し全員が実印で署名押印します。

未成年者や認知症の相続人がいる場合は特別代理人選任手続が必要です。合意に至れないときは家庭裁判所で分割調停・審判を申し立てますが、第三者ファシリテーターを交えた円卓会議で税額試算を提示すると早期合意が期待できます。

協議書完成後は不動産登記、預貯金解約、株式名義変更をすみやかに実行し、相続税申告期限(10ヶ月以内)を厳守しましょう。

種類別の遺言書無効にならないようにするための注意点とは

遺言書が無効にならないようにするためには、遺言書の種類別に理解しておくべき注意点があります。そこで、このセクションでは各種類に分けて注意点を解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を記載し、署名・押印することで成立する遺言の一形態です。この方式は、手軽に作成できるため多くの人に利用されていますが、いくつかの注意点があります。

まず、遺言書のすべての内容を自筆で書かなければならず、パソコンやタイプライターで作成したものは無効となります。また、日付や署名が欠けている場合も無効とされるため、記載漏れには十分注意が必要です。

さらに、自筆証書遺言には、遺言者の意思を明確に示すために、内容が具体的であることが求められます。例えば、遺産の分配方法や相続人の名前を明確に記載しないと、解釈の余地が生まれ、無効とされる可能性があります。

加えて、遺言者が認知症などの理由で遺言能力がない状態で作成された場合も、遺言は無効となります。このように、自筆証書遺言を作成する際には、法的要件をしっかりと理解し、適切に記載することが重要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書であり、法律に基づいた形式で作成されるため、無効になるリスクが低いとされています。

この遺言書は、遺言者が公証人の前で自らの意思を表明し、その内容が公証人によって記録されるため、証拠能力が高いのが特徴です。また、遺言者が自筆で書く必要がないため、筆跡の問題や書き方の不備による無効のリスクも回避できます。

ただし、公正証書遺言でも無効となるケースが存在します。例えば、遺言者が遺言能力を欠いている場合や、公証人が遺言者の意思を正確に理解していない場合などです。

また、遺言の内容が公序良俗に反する場合も無効となる可能性があります。したがって、公正証書遺言を作成する際には、遺言者の意思を明確にし、法律に則った内容であることを確認することが重要です。

公正証書遺言は、相続人間のトラブルを未然に防ぐための有効な手段ですが、作成時には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者がその内容を秘密にしたまま遺言を作成する方法です。この方式では、遺言者が遺言書を作成し、その内容を他者に知られないように保管します。

遺言書自体は、遺言者が署名し、証人が2名以上立ち会う必要がありますが、内容は公開されないため、遺言者の意向を守ることができるという利点があります。

しかし、秘密証書遺言には注意が必要です。まず、遺言書が適切に作成されていない場合、無効とされるリスクがあります。例えば、証人が不適格であったり、遺言者の署名がない場合、遺言書は法的効力を持ちません。

また、遺言者が遺言書の内容を他者に知られないようにするため、遺言の存在自体が知られないこともあります。このため、遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからない場合、法定相続に基づく遺産分割が行われることになります。

さらに、秘密証書遺言は、遺言者が遺言能力を有していることが前提です。認知症などの理由で遺言能力がない場合、遺言書は無効となります。

まとめ

遺言書は、相続における重要な役割を果たしますが、その内容や作成方法に不備があると無効となるリスクがあります。

本記事では、遺言書が無効になるケースについて詳しく解説しました。方式に不備がある場合や内容が不明瞭である場合、公序良俗に違反している場合、さらには遺言能力がない状態で作成された場合など、無効となる典型的なケースを挙げました。

また、遺言無効確認訴訟の手続きの流れについても触れ、証拠の確保から家庭裁判所での調停、最終的な訴訟に至るまでのステップを説明しました。これらの情報を知ることで、遺言書の無効を防ぐための対策を講じることができ、家族間の対立を未然に防ぐことが可能です。

遺言書を作成する際は、法的な要件をしっかりと理解し、適切な形式で作成することが重要です。自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれに特有の注意点がありますので、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。