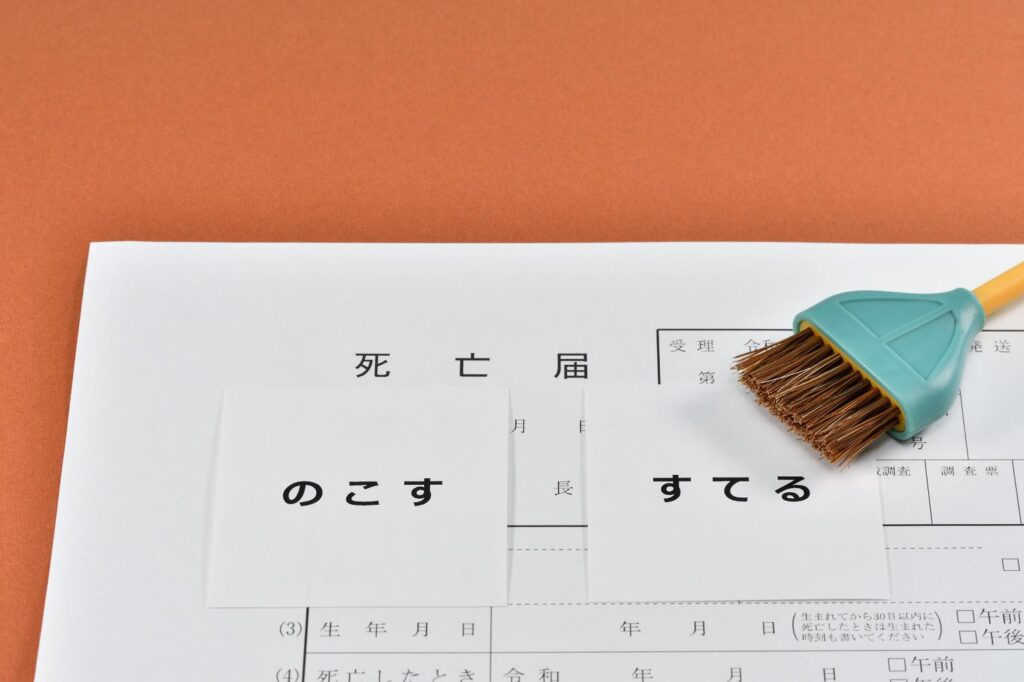

相続人がいない場合に孤独死したら遺産はどうなる?その後の流れも解説

相続人がいない状態で孤独死が発生すると、遺産は相続財産清算人によって整理され、特別縁故者への分与や国庫帰属へ進みます。住まいの特殊清掃や遺品整理も必要になるため、早期の業者選定が欠かせません。

本記事では、遺産の扱いから遺品整理業者の選び方、費用負担のポイントまでを解説し、突然の孤独死に備えるための実務知識を提供します。

相続人がいない場合に孤独死したら遺産はどうなる

相続人がいない状態で孤独死が発生した場合、遺産は相続財産清算人によって処理されます。この清算人は、故人の財産を整理し、適切な手続きを進める役割を担います。

相続財産清算人によって財産が処分される

相続財産清算人によって財産が処分される場面では、家庭裁判所が選任した清算人が被相続人の資産と負債を一元管理し、債権者への弁済を優先します。

清算人は官報公告を出して債権届出期間を設け、届いた請求額を確定させた上で、不動産の売却や預貯金の解約などを進め、現金化した資金から債務、葬儀費用、清算に要した手数料を支払います。

また、残余財産が出た場合は、特別縁故者分与または国庫帰属の手続きへと移行します。清算人は裁判所への定期報告義務を負い、すべての取引につき領収書・明細書を保存し、最終的に清算報告書を提出して承認を得る必要があります。

実務上、弁護士や司法書士が担当し、報酬は民法や裁判所規則で上限が定められていないものの、東京家裁の運用例ではおおむね30万〜70万円前後が目安とされます。

公告期間は少なくとも6か月で、その間は固定資産税や管理修繕費が発生し続けるため、賃貸や売却を急ぐ判断が利益保全につながります。清算人は専門知識を生かし、資産価値を毀損しないよう慎重に処分計画を立てます。

特別縁故者に財産分与される

特別縁故者に財産分与される制度は、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に尽くした人など、法律上の相続人ではないが密接な関係にあった人を救済する仕組みです。

相続財産清算人による公告期間が満了してから3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行い、生活実態や介護実績、金銭援助の有無などを証拠資料で示すことで、残余財産の一部または全部の分与を受けられます。

また、裁判所は被相続人との関係や寄与度、遺産規模を総合評価し、適当と認める範囲で分与額を決定します。申立てに要する収入印紙は1,000円、郵便切手は各裁判所ごとの定めによりますが数千円程度が一般的です。

なお、特別縁故者に分与してもなお財産が残る場合や申立てがない場合は、民法959条に基づき国庫帰属となるため、関係者は早期に権利行使を検討することが重要です。

さらに、分与対象となる財産は現金だけでなく、不動産や中古車、デジタル資産など多岐にわたり、評価額が高額になるほど報告義務や譲渡所得課税への留意点が多くなるため、税理士など専門家への相談が推奨されます。

国庫に帰属する

国庫に帰属するのは、相続財産清算人が債務弁済と特別縁故者分与を終えてもなお残余財産があり、かつ相続人の不存在が確定した場合です。

清算人は家庭裁判所に残余財産がある旨を報告し、許可決定を得た後、現金は法務局納付、不動産は国庫帰属登記を行います。民法959条はこの手続きを規定し、法改正(2023年4月施行)で国は環境負荷の高い土地を拒否できる仕組みが導入されました。

国庫帰属に要する期間は、相続人捜索公告6か月、特別縁故者申立て3か月、清算報告審査3か月程度が目安で、実務上は1年半前後かかることも珍しくありません。帰属後の財産は国有財産として管理・売却され、売却益は一般会計収入に編入されますが、一旦国庫入りした資金が遺族へ戻る制度はありません。

特に山林や老朽化した家屋は管理コストが国にとって負担となるため、国庫が引取りを拒否する例も増えており、その際は清算人が競売や解体を行って費用を控除したうえで残余がなければ終了します。

孤独死した人の遺品整理をする流れとは

孤独死が発生した場合、遺品整理は重要なステップです。これから解説する手順に沿って、適切に孤独死した人の遺品整理を行いましょう。

特殊清掃・遺品整理を行う業者を調べる

特殊清掃 遺品整理を行う業者を調べる際は、まず「地域名+特殊清掃」などで検索し、一般廃棄物処理業許可や遺品整理士認定協会の会員番号を公表しているかを確認しましょう。自治体の生活衛生課や地域包括支援センターに紹介先を問い合わせる方法も安全です。

各社の公式サイトでは、腐敗臭除去に用いるATP拭取り検査結果やオゾン脱臭機の型番を公開している場合があり、技術力の見極めに役立ちます。

さらに、国土交通省の『事故物件ガイドライン』に基づき、原状回復後の臭気0.3OUE以下を目安に掲げているかも重要な比較軸です。口コミサイトは参考程度に留め、施工後保証や損害保険加入状況、作業員の感染症対策研修の有無といった客観的指標を重視しましょう。

特に、新興業者は産業廃棄物収集運搬許可の取得地域が限定されていることが多く、距離に応じた追加料金の発生リスクがあります。

2023年施行の廃棄物処理法改正でトレーサビリティが義務化されたため、電子マニフェスト対応の有無も重要指標です。利用者は無料現地調査を依頼し、見積書に作業員人数・車両台数・処分量の根拠が具体的に記載されているかをチェックすると、後からの追加請求を防げます。

複数に業者に見積もりを依頼する

孤独死が発生した場合、遺品整理や特殊清掃を行う業者の選定は非常に重要です。まず、複数の業者に見積もりを依頼することをお勧めします。これにより、各業者のサービス内容や料金を比較し、最適な選択をすることができます。

見積もりを依頼する際には、業者に具体的な作業内容や必要な時間、料金体系について詳しく尋ねることが大切です。特に、追加料金が発生する可能性がある項目については、事前に確認しておくと安心です。

また、業者によっては、初回の訪問時に無料で見積もりを行ってくれるところもありますので、積極的に利用しましょう。

さらに、見積もりを依頼する際には、業者の信頼性や実績も考慮する必要があります。過去の顧客のレビューや評価をチェックすることで、業者のサービスの質を把握する手助けになります。複数の業者から見積もりを取ることで、相場を理解し、納得のいく選択ができるでしょう。

このように、複数の業者に見積もりを依頼することは、遺品整理や特殊清掃を円滑に進めるための第一歩です。しっかりと準備を整え、適切な業者を選ぶことで、心の負担を軽減し、スムーズな作業を実現しましょう。

特殊清掃をしてもらう

孤独死が発生した場合、遺族や親族がいないため、特殊清掃を専門とする業者に依頼することが一般的です。

特殊清掃とは、故人が亡くなった場所の清掃や消毒を行う作業であり、特に孤独死の場合は、長期間放置されたことによる臭いや汚れが発生していることが多いため、専門的な知識と技術が求められます。

業者に依頼する際は、まず現場の状況を確認してもらい、見積もりを受け取ることが重要です。見積もりには、作業内容や費用、作業にかかる時間などが含まれますので、複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を把握することができます。

また、業者の選定にあたっては、過去の実績や口コミを確認し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

特殊清掃が完了した後は、遺品整理に移ることになりますが、清掃作業がしっかりと行われていないと、遺品整理もスムーズに進まないことがあります。そのため、信頼できる業者に依頼し、丁寧な作業を行ってもらうことが、今後の流れを円滑にするための第一歩となります。

遺品を形見と処分するものに分類する

孤独死を迎えた方の遺品整理では、まず遺品を「形見」と「処分するもの」に分類する作業が重要です。このプロセスは、故人の思い出を大切にしつつ、必要のないものを適切に処理するための第一歩となります。

形見とは、故人との思い出が詰まった品々であり、家族や親しい友人が受け継ぐことが望ましいです。例えば、写真や手紙、趣味に関する道具など、故人の人生を感じられるアイテムがこれに該当します。これらは、故人を偲ぶための大切な品として、慎重に扱う必要があります。

一方で、処分するものには、使用されていない家具や衣類、生活用品などが含まれます。これらは、遺品整理の過程で不要と判断されることが多く、適切な方法で処分することが求められます。

特に、ゴミとして捨てるのではなく、リサイクルや寄付を検討することで、故人の遺志を尊重することができます。

この分類作業は、感情的な負担が伴うこともありますが、整理を進めることで心の整理にもつながります。業者に依頼する場合でも、形見と処分するものの区別を明確に伝えることで、スムーズな遺品整理が実現できるでしょう。

遺産整理業者を選ぶ時のポイントとは

遺産整理には業者に依頼してスムーズに進めていくことがおすすめです。そこで、このセクションでは遺産整理業者を選ぶときのポイントについて解説します。

遺品整理士が在籍しているか

遺品整理業者を選ぶ際は、在籍する「遺品整理士」の有無を必ず確認しましょう。遺品整理士は一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格で、廃棄物処理法やリユース関連法令、グリーフケアまで修得しているため、貴重品の見落とし防止や供養に配慮した手続きが期待できます。

孤独死現場の整理では、形見分けと廃棄の線引きが難しく、経験不足の作業員だとトラブルが発生しがちです。

資格保有者が現場責任者を務めれば、部屋の原状回復だけでなく、官公庁への申請資料作成やリユース可能品の査定もワンストップで対応でき、結果として費用と時間のロスを抑えられます。

公式サイトや名刺に登録番号が掲載されているか、現地見積もり時に資格証を提示してもらえるかを確認すると安心です。加えて、名ばかり在籍を避けるため、施工実績や担当現場数を尋ね、実務スキルを見極めることも欠かせません。

2025年4月時点で資格保有者は全国約3万人とされ、都市圏では複数在籍が標準化しつつあり、逆にゼロの業者は避けるのが無難です。資格の有無はサービス品質と法令遵守の裏付けになるため、最優先チェック項目と言えます。

必要な許可を取得しているか

遺品整理業者を安全に選ぶには、一般廃棄物収集運搬許可と古物商許可の取得状況を必ず確認する必要があります。

前者は家庭ごみを運搬・処分する法的資格で、自治体ごとに許可番号が付与され、不保持の業者が運搬すると依頼者も不法投棄幇助で罰せられる恐れがあります。後者は、リユースや貴金属買取を伴う際に必須の公安委員会許可で、番号がサイトや見積書に明記されているかをチェックしましょう。

さらに、医療廃棄物が発生する特殊清掃では産業廃棄物収集運搬許可を併せ持つ業者が望ましいです。2023年改正の廃棄物処理法で義務化された電子マニフェスト対応は透明性向上に直結します。

許可証は、写しを提示してもらい、許可地域・有効期限・車両台数を確認すると、範囲外業務による違法運搬を防げます。行政処分歴や自治体公表の優良事業者名簿も照合し、法令順守とコンプライアンス意識の高さを見極めれば、後日の賠償責任リスクを回避できます。

複数の企業から見積もりをもらう

孤独死に伴う遺品整理や特殊清掃を依頼する際、複数の業者から見積もりを取得することは非常に重要です。

なぜなら、業者によって提供するサービス内容や料金が異なるため、比較検討を行うことで最適な選択ができるからです。まずは、インターネットや口コミを参考にして、信頼できる業者をリストアップしましょう。

見積もりを依頼する際には、具体的な作業内容や必要なサービスを明確に伝えることが大切です。例えば、特殊清掃が必要な場合、その範囲や程度、遺品整理のボリュームなどを詳しく説明することで、より正確な見積もりを得ることができます。

また、業者によっては、現地調査を行った上で見積もりを提示するところもあるため、実際の状況を把握してもらうことも重要です。

見積もりを受け取ったら、料金だけでなく、サービス内容や対応の丁寧さ、アフターサービスの有無なども考慮に入れて選ぶようにしましょう。複数の企業からの見積もりを比較することで、コストパフォーマンスの良い業者を見つけることができ、安心して依頼することができます。

取引実績やレビューが十分か

遺品整理業者を選ぶ際には、取引実績や顧客からのレビューが非常に重要な指標となります。特に孤独死のようなデリケートな状況では、信頼できる業者を選ぶことが求められます。過去の実績が豊富な業者は、さまざまなケースに対応してきた経験があるため、安心して任せることができます。

また、インターネット上のレビューサイトやSNSでの評価も参考にしましょう。実際にサービスを利用した人の声は、業者の信頼性やサービスの質を知る上で非常に役立ちます。高評価の業者は、顧客満足度が高く、丁寧な対応を心掛けていることが多いです。

さらに、業者のウェブサイトに掲載されている事例やお客様の声を確認することで、具体的なサービス内容や対応の質を把握することができます。

特に、孤独死に特化したサービスを提供している業者であれば、特殊清掃や遺品整理に関する専門知識が豊富であるため、より安心して依頼できるでしょう。

このように、取引実績やレビューをしっかりと確認することで、信頼できる遺品整理業者を選ぶ手助けとなります。選択を誤らないためにも、時間をかけて情報収集を行うことが大切です。

スタッフの対応が丁寧か

遺品整理業者を選ぶ際には、スタッフの対応が丁寧であることが非常に重要です。特に孤独死というデリケートな状況においては、遺族や関係者の心情に配慮した対応が求められます。業者のスタッフが親身になって相談に乗り、丁寧に説明を行うことで、安心感を持って依頼することができます。

まず、初めての問い合わせ時にどのような対応をするかを観察しましょう。電話やメールでの応対が迅速かつ丁寧であるか、質問に対して明確に答えてくれるかどうかがポイントです。

また、実際に訪問して見積もりを依頼する際には、スタッフがどれだけ誠実に対応してくれるかも重要です。特に、孤独死の現場では、心理的な負担が大きいため、優しさや配慮を持った対応が求められます。

さらに、業者の口コミやレビューを確認することも有効です。過去の利用者がスタッフの対応についてどのように評価しているかを知ることで、信頼できる業者を見極める手助けになります。

丁寧な対応を心がける業者は、遺品整理だけでなく、心のケアにも配慮したサービスを提供していることが多いです。これにより、依頼者が安心して任せられる環境が整います。

サポート体制が充実しているか

遺品整理業者を選ぶ際には、サポート体制の充実度も重要なポイントです。孤独死の後の遺品整理は、感情的にも肉体的にも負担が大きい作業です。そのため、業者が提供するサポートがどれほど充実しているかを確認することが、スムーズな作業進行に繋がります。

まず、業者が提供するサポート内容を具体的に確認しましょう。例えば、遺品整理の際に必要な手続きや、特殊清掃に関するアドバイスを行っているかどうか、また、作業後のアフターフォローがあるかも重要です。

さらに、業者のスタッフがどのような対応をするのかもチェックポイントです。丁寧で親身な対応をしてくれる業者は、依頼者の不安を軽減し、安心して任せることができます。

口コミやレビューを参考にすることで、実際の顧客の声を知ることができ、信頼できる業者を見つける手助けになります。

最後に、緊急時の対応力も考慮に入れるべきです。孤独死のケースでは、迅速な対応が求められることが多いため、24時間対応可能な業者や、急な依頼にも柔軟に応じてくれる業者を選ぶことが、安心感をもたらします。

まとめ

相続人がいない状態で孤独死が発生した場合、遺産の扱いは複雑ですが、適切な手続きを踏むことでスムーズに進めることが可能です。

まず、相続財産清算人が選任され、故人の財産が整理されます。この過程では、特別縁故者への財産分与や、最終的には国庫への帰属が行われることになります。これにより、故人の遺産が無駄にされることなく、適切に処理されることが期待されます。

また、孤独死に伴う遺品整理も重要なプロセスです。特殊清掃や遺品整理を行う業者を選定し、見積もりを依頼することで、費用やサービス内容を比較しながら最適な業者を見つけることができます。

このように、相続人がいない場合の孤独死に備えるためには、遺産の扱いや遺品整理の流れを理解し、早期に業者を選定することが重要です。本記事で紹介した知識を参考に、万が一の事態に備えておくことをお勧めします。