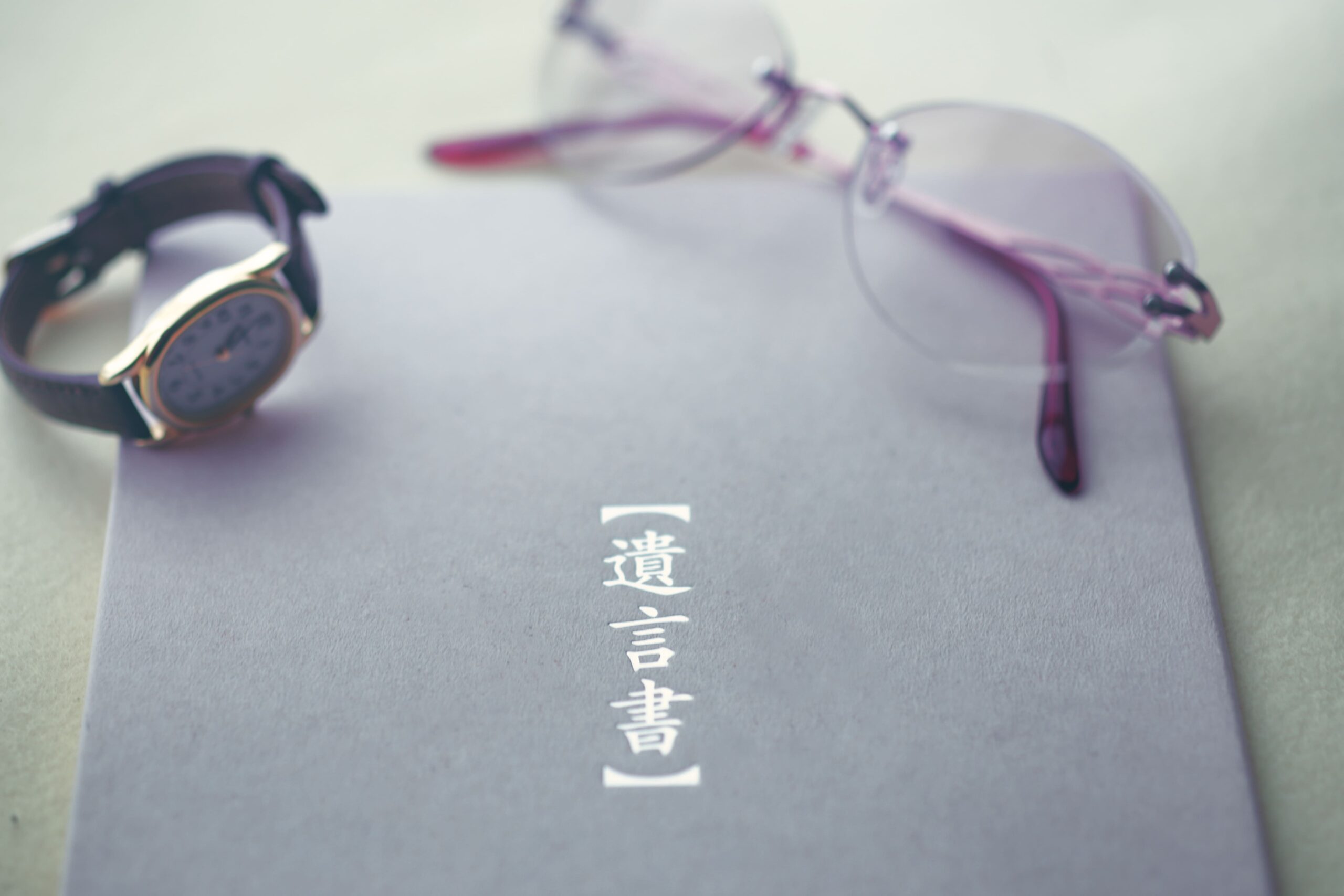

遺言書保管制度とは?メリット・デメリットを解説!

自筆証書遺言を安全に保管したい方には、法務局の遺言書保管制度が有効です。形式チェックを受けて公的機関に預けるため、偽造や紛失、改ざんのリスクを大幅に軽減できます。

本記事では、制度の概要と利用メリット・デメリット、予約から申請、保管証受領までの手続きの流れ、保管後の閲覧・撤回方法も合わせて詳しく紹介します。

遺言書保管制度とは

遺言書保管制度は、2020年7月施行の改正相続法に基づき創設されたサービスで、法務局が自筆証書遺言を原本ごと受け取り、スキャンデータと併せて150年間安全に保管します。申請は事前予約の上、遺言書と本人確認書類を持参し、手数料3,900円で行います。

窓口で全文自書・日付・署名押印など形式要件の審査が行われるため、方式違反による無効リスクや偽造・紛失の懸念を大幅に軽減できます。

保管後は撤回・差し替え・閲覧も可能で、死亡時には相続人に遺言の存在が自動通知され、検認不要の「遺言書情報証明書」を取得すれば金融機関や法務局の名義変更にそのまま利用できるため、相続手続きが格段に円滑化します。

さらに、封印管理・受付番号・映像記録により改ざん防止性能が高く、マイナポータルや全国の法務局窓口で証明書を交付できる利便性も備えています。住所や氏名が変わっても届出一枚で更新できるため、長期にわたり遺言の真正性を担保し、公証役場費用が負担となる人でも利用しやすい実務的選択肢です。

遺言書保管制度のメリットとは

遺言書保管制度には、いくつかの重要なメリットがあります。これから解説するメリットにより、遺言書保管制度は安心して利用できる制度となっています。

遺言の形式ルールのチェックを受けられる

遺言書保管制度の大きなメリットの一つは、遺言の形式ルールに関するチェックを受けられる点です。

自筆証書遺言を作成する際には、法律で定められた形式に従う必要があります。例えば、遺言者の署名や日付、遺言の内容が明確であることなどが求められます。これらの要件を満たさない場合、遺言書は無効とされる可能性があります。

法務局に遺言書を預けることで、専門の職員がこれらの形式的要件を確認してくれます。もし不備があれば、事前に指摘を受けることができるため、遺言書が無効になるリスクを軽減できます。

また、形式チェックを受けることで、遺言書の内容が適切であるかどうかを確認する手助けにはなりませんが、少なくとも形式的な面での安心感を得ることができます。これにより、遺言書を保管する際の不安を軽減し、遺言者の意向が正しく伝わる可能性を高めることができるのです。

法務局の保管によって偽造や書き換えを防げる

遺言書を法務局に保管することの大きなメリットの一つは、偽造や書き換えのリスクを大幅に軽減できる点です。自筆証書遺言は、個人が自由に作成できるため、内容の変更や改ざんが容易に行われる可能性があります。

しかし、法務局に預けることで、専門の公的機関がその遺言書を管理するため、第三者による不正行為を防ぐことができます。具体的には、法務局では遺言書の保管時に、適切な管理体制が整えられており、遺言書の取り扱いに関する厳格なルールが適用されます。

これにより、遺言書が無断で開封されたり、内容が変更されたりすることはありません。また、遺言書の保管状況は公的に記録されるため、万が一の際にもその存在が確認できるという安心感があります。

このように、法務局に遺言書を保管することは、遺言者の意志を確実に守るための重要な手段となります。遺言書の内容が正確に反映され、遺言者の意図が尊重されるため、相続に関するトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

死亡時に遺言の存在が通知される

遺言書保管制度の大きなメリットの一つは、死亡時に遺言の存在が自動的に通知される点です。通常、遺言書が存在することを知るのは、遺族や関係者が故人の遺品を整理する際や、遺言書を探し出す過程であることが多いですが、この制度を利用することで、その手間を省くことができます。

法務局に保管された遺言書は、故人が亡くなった際に、法務局から遺族に対して遺言書の存在が通知される仕組みになっています。これにより、遺族は遺言書の存在を知らずに手続きを進めることがなく、遺言の内容に基づいた適切な相続手続きが行いやすくなります。

また、遺言書が法務局に保管されていることで、遺族は遺言書の偽造や改ざんのリスクを心配する必要がなくなります。

これにより、遺族間のトラブルを未然に防ぐことができ、円滑な相続が実現しやすくなります。遺言書保管制度は、遺族にとっても安心感を提供する重要な制度と言えるでしょう。

検証の必要がない

遺言書保管制度の大きなメリットの一つは、遺言書の内容に対する検証が不要である点です。通常、遺言書が発見された際には、その内容が法的に有効であるかどうかを確認するために、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

しかし、法務局に保管された遺言書は、すでに形式的なチェックを受けているため、検認手続きが省略されます。

この制度を利用することで、遺言書が適切に作成されているかどうかの確認が事前に行われているため、遺族や相続人は、遺言の内容に基づいてスムーズに手続きを進めることができます。

また、検認手続きが不要であることは、時間的な負担を軽減するだけでなく、費用面でもメリットがあります。家庭裁判所での手続きには手数料がかかるため、遺言書保管制度を利用することで、これらのコストを削減できるのも大きな利点です。

遺言書保管制度のデメリット

遺言書保管制度には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。メリットだけではなく、デメリットも踏まえて制度を活用するか考えましょう。

遺言書の内容については審査してくれない

遺言書保管制度の大きな特徴の一つは、法務局が遺言書の内容について審査を行わない点です。つまり、遺言書が法的に有効であるかどうか、またその内容が適切かどうかを確認することはありません。このため、遺言書を作成する際には、法律の知識や適切な形式を理解していることが重要です。

具体的には、遺言書が自筆証書遺言である場合、法務局はその形式が法律に則っているかどうかをチェックしますが、内容の正当性や遺言者の意図については一切関与しません。

したがって、遺言書の内容に不備があった場合、例えば遺言者の意思が正確に反映されていなかったり、法的に無効な条項が含まれていたりすると、遺言書が保管されていても、実際の効力を持たないことになります。

このような理由から、遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。弁護士や司法書士に相談することで、遺言書の内容が法律に適合しているかどうかを確認し、遺言者の意図を正確に反映させることが可能になります。

本人確認書類の用意が必要になる

遺言書保管制度を利用する際には、本人確認書類の提出が求められます。これは、遺言書の保管を行う法務局が、申請者が本当にその遺言書の作成者であるかを確認するための重要な手続きです。具体的には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの公的な身分証明書が必要となります。

この本人確認のプロセスは、遺言書の偽造や不正利用を防ぐために設けられており、制度の信頼性を高める役割を果たしています。

しかし、本人確認書類の用意が必要になることで、手続きが少し煩雑に感じる方もいるかもしれません。特に、身分証明書の更新や取得に時間がかかる場合、遺言書の保管手続きが遅れる可能性もあります。

そのため、遺言書を作成する際には、あらかじめ本人確認書類を準備しておくことが推奨されます。これにより、スムーズに手続きを進めることができ、安心して遺言書を法務局に保管してもらうことができます。

氏名や住所等の変更届が手間になる

遺言書保管制度を利用する際のデメリットの一つとして、氏名や住所などの変更届が必要になる点が挙げられます。遺言書を法務局に保管してもらう場合、登録されている情報が正確であることが求められます。

もし、結婚や転居などの理由で氏名や住所が変更された場合、速やかにその変更を法務局に届け出る必要があります。

この手続きは、特に変更が頻繁にある方にとっては手間となることがあります。変更届を怠ると、遺言書の内容が正しく伝わらない可能性があり、遺言の効力に影響を及ぼすことも考えられます。

また、変更届の手続きには必要な書類を準備し、法務局に足を運ぶ必要があるため、時間や労力がかかることもデメリットとして認識しておくべきでしょう。このような手間を軽減するためには、事前に変更の可能性を考慮し、計画的に手続きを行うことが求められます。

保管手続きができる法務局が決まっている

遺言書保管制度を利用する際には、保管手続きを行うことができる法務局が限られています。具体的には、遺言書を作成した本人の住所地を管轄する法務局、または遺言書の保管を希望する法務局に申請を行う必要があります。

法務局は全国に存在しますが、各局の業務内容や混雑状況は異なるため、事前に訪問する法務局の情報を調べておくと良いでしょう。また、特定の法務局でしか手続きができないため、遠方に住んでいる場合は、移動の手間や時間を考慮する必要があります。

さらに、法務局によっては、予約が必要な場合もありますので、事前に電話やインターネットで確認し、スムーズに手続きを進めるための準備をしておくことが推奨されます。

これにより、遺言書の保管手続きが円滑に進むだけでなく、余計なストレスを避けることができるでしょう。

遺言書保管制度の手続きの流れ

遺言書保管制度を利用するためには、いくつかの手続きを踏む必要があります。これから解説する流れを理解しておくことで、スムーズに制度を利用できるでしょう。

遺言書を作成する

遺言書保管制度を利用するためには、まず自筆証書遺言を作成する必要があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で書いた遺言のことで、法律に則った形式で作成することが求められます。

具体的には、遺言の内容を自筆で記入し、日付と署名を添えることが基本です。この際、遺言の内容が明確であることが重要で、特に相続人や遺産の分配方法について具体的に記載することが求められます。

また、自筆証書遺言には特定の形式があり、これを遵守しない場合、遺言が無効となる可能性があります。そのため、遺言書を作成する際には、法律の専門家に相談することも一つの手段です。

正しい形式で作成された遺言書は、法務局の遺言書保管制度を利用する際に、スムーズに手続きを進めるための基盤となります。

遺言書を作成する際には、遺言者の意志を正確に反映させるために、十分な時間をかけて内容を検討することが大切です。家族や親しい人々との話し合いを通じて、どのような遺産分配が望ましいかを考えることも、遺言書作成の重要なステップとなります。

遺言書の保管所を決定する

遺言書保管制度を利用する際には、まず遺言書の保管所を決定する必要があります。法務局では、全国にある複数の支局が遺言書の保管を行っており、利用者は自分の居住地やアクセスの良さを考慮して、適切な法務局を選ぶことが重要です。

選択肢としては、居住地の近くの法務局を選ぶことが一般的ですが、特に遠方に住んでいる場合や、特定の法務局に信頼を置いている場合は、その局を選ぶことも可能です。

また、保管所を決定する際には、法務局の業務時間や予約の必要性も確認しておくと良いでしょう。多くの法務局では、事前に予約を行うことでスムーズに手続きを進めることができます。

さらに、保管所を選ぶ際には、遺言書の保管に関するサービスやサポート体制についても調査しておくと安心です。これにより、遺言書の保管がより安全かつ確実なものとなります。

申請書を作成する

遺言書保管制度を利用するためには、まず申請書を作成する必要があります。この申請書は、法務局に提出する重要な書類であり、遺言書の保管を希望する旨を正式に伝える役割を果たします。

申請書には、遺言書の作成者である本人の情報や、遺言書の内容に関する基本的な情報を記入する必要があります。

具体的には、申請書には氏名、住所、生年月日などの個人情報に加え、遺言書の作成日や保管を希望する法務局の名称も記載します。これにより、法務局は申請者の身元を確認し、適切に遺言書を保管するための手続きを進めることができます。

申請書の作成にあたっては、必要な情報を漏れなく記入することが重要です。また、誤った情報を記載すると、後の手続きに支障をきたす可能性があるため、慎重に確認を行いましょう。

申請書が完成したら、次のステップとして保管申請の予約を行うことになります。この段階で、遺言書の保管に向けた準備が整います。

保管申請の予約・申請を行う

遺言書の保管申請を行うためには、まず法務局への予約が必要です。予約は、電話やインターネットを通じて行うことができ、希望する日時を選ぶことができます。予約をすることで、混雑を避け、スムーズに手続きを進めることが可能です。

予約が完了したら、指定された日時に法務局を訪れます。この際、事前に準備しておくべき書類としては、遺言書本体、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、および必要に応じて印鑑が挙げられます。これらの書類を持参することで、申請手続きが円滑に進みます。

法務局に到着したら、受付で予約した旨を伝え、必要書類を提出します。その後、遺言書の内容についての確認は行われませんが、形式的なチェックが行われます。このチェックを通過した後、正式に遺言書の保管申請が受理されます。

申請が完了すると、保管証が発行されます。この保管証は、遺言書が法務局に安全に保管されていることを証明する重要な書類です。保管証を受け取ることで、遺言書の保管手続きが無事に完了したことになります。

保管証を受け取る

遺言書の保管申請が無事に完了すると、法務局から保管証が交付されます。この保管証は、あなたの遺言書が法務局に安全に保管されていることを証明する重要な書類です。

保管証には、遺言書の保管番号や保管日、法務局の名称などが記載されており、今後の手続きや確認に役立ちます。保管証を受け取る際には、申請時に提出した本人確認書類と照合されるため、必ず持参する必要があります。

また、保管証は遺言書の存在を証明するため、遺言書の内容に関する情報は含まれていませんが、遺言書が法務局に保管されていることを示す重要な証拠となります。

この保管証は、遺言書を取り出す際や、遺言の執行時に必要となる場合がありますので、大切に保管しておくことが求められます。

万が一、保管証を紛失してしまった場合でも、法務局に問い合わせることで、再発行の手続きが可能です。これにより、遺言書の保管状況を常に把握し、安心して利用することができます。

まとめ

遺言書保管制度は、自筆証書遺言を安全に保管するための有効な手段です。法務局に預けることで、遺言書の偽造や改ざん、紛失のリスクを大幅に軽減できるため、安心して遺言を残すことができます。また、遺言の形式チェックを受けることができるため、法的な有効性も確保されます。

一方で、遺言書の内容については審査が行われないため、内容の正確性や適切性については自分自身で確認する必要があります。また、本人確認書類の用意や、氏名や住所の変更届が必要になるなど、手続きには一定の手間がかかります。さらに、保管手続きができる法務局が限られているため、事前に確認しておくことが重要です。