家督相続とは?よくあるトラブルへの対処法も解説!

家督相続とは、旧民法下で家督を継ぐ長男などが家財や土地、先祖祭祀を含む一切の権利義務を丸ごと承継した制度です。現行民法施行で廃止されましたが、長男優先の慣習が根強い地域もあり、遺産分割を巡る対立が生じることがあります。

本記事では、家督相続の歴史と現行相続制度との違いを整理し、家督相続を主張された際の対処法や遺留分侵害への対応策をわかりやすく解説します。

家督相続とは

家督相続は明治31年施行旧民法に規定された戸主権承継制度であり、戸主が死亡・隠居・国籍喪失などした瞬間に嫡出長男へ家財・土地・墓地・祭祀主宰権、負債までを包括移転させる仕組みです

目的は「家」の経済と儀礼を維持することで、女性や次男以下は実質相続権を持たず、家を出た長女は祭祀参加も限定されました。この差別は憲法14条の平等原則と矛盾するため、1947-05-02施行の民法改正で家制度と共に廃止され均分相続が導入されました。

とはいえ長男本家継承の慣習は地方農村で根強く、遺産分割協議で「長男が家を守る」と衝突する例が後を絶ちません。相続登記義務化(2024年)で未登記土地に過料も生じるため、遺言や家族信託で備え、争続を防ぎましょう。

長男が全資産と先祖祭祀を負うため修繕費や墓守費用を長期抱える負担も大きく、戦前は債務超過でも放棄できず破産に至るケースもありました。

現行法では家督相続に法的効力はなく他の相続人の法定相続分と遺留分が守られるため、家族全員で資産目録と納税資金計画を共有し円満承継を図ることが重要です。

家督相続と遺産相続の違い

家督相続と遺産相続は、相続に関する制度として異なる特徴を持っています。これから解説するように、家督相続と遺産相続はその目的や方法において大きな違いがあるため、理解しておくことが重要です。

相続する人

家督相続において、相続する人は主に家督を継ぐ長男とされていました。これは旧民法の下での慣習であり、家族の中で特に重要な役割を担うとされていました。

長男は家族の財産や土地、さらには先祖祭祀に関する権利義務を一手に引き受けることが求められ、他の兄弟姉妹はその権利を持たないことが一般的でした。このため、長男が家督を継ぐことは、家族の伝統や文化を守るための重要な役割とされていました。

しかし、現行民法の施行により家督相続制度は廃止され、相続のルールは大きく変わりました。現在では、相続人は法定相続人として配偶者や子供、親、兄弟姉妹などが含まれ、相続の権利は平等に分配されることが基本となっています。

このため、家督相続を主張する長男と他の相続人との間でトラブルが生じることも少なくありません。特に、長男が家督相続を主張する場合、他の兄弟姉妹との間で遺産分割に関する対立が起こることがあります。

これにより、相続手続きが長引いたり、感情的な対立が生じたりすることがあるため、相続する人の権利や義務についての理解が重要です。

相続のタイミング

家督相続と現行の遺産相続では、相続が発生するタイミングに明確な違いがあります。家督相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に長男に権利が移転する制度でした。

このため、長男は特に何も手続きを行わなくても、家財や土地、先祖祭祀に関する一切の権利を直ちに承継することができました。

一方、現行の民法に基づく遺産相続では、相続が発生するタイミングは被相続人の死亡時ですが、相続人がその権利を行使するためには、遺産分割協議や相続手続きが必要です。相続人が複数いる場合、遺産の分割について話し合いを行い、合意に至る必要があります。

このプロセスは、相続人間での意見の相違やトラブルを引き起こすこともあるため、注意が必要です。また、相続放棄を選択することも可能ですが、家督相続の場合は長男が自動的に権利を得るため、放棄の選択肢は存在しません。

相続放棄ができるかどうか

相続放棄とは、相続人が自らの意思で相続権を放棄する手続きのことを指します。家督相続においても、相続放棄は可能ですが、その手続きにはいくつかの注意点があります。

まず、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなり、相続人としての権利と義務が発生します。

家督相続の場合、長男が家督を継ぐことが一般的でしたが、他の相続人が相続放棄を選択することもあります。特に、相続財産が負債である場合や、相続人同士の対立が激しい場合には、相続放棄が有効な手段となることがあります。

ただし、相続放棄を行うと、その相続人は以後の相続に関する権利を一切失うため、慎重に判断する必要があります。

また、相続放棄を行った場合でも、遺留分の権利は影響を受けないため、他の相続人が遺留分を侵害するような相続を行った場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

相続の順位

相続の順位は、相続人が誰であるかを決定する重要な要素です。家督相続においては、旧民法のもとで長男が優先される慣習がありましたが、現行の民法では相続人の順位が明確に定められています。

現行民法では、相続人は配偶者、子ども、親、兄弟姉妹といった順序で、法定相続人が決まります。具体的には、配偶者は常に相続人としての権利を持ち、次に子どもが続きます。

子どもがいない場合は、親が相続人となり、さらに親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。このように、相続の順位は法律によって定められており、家督相続のような慣習に基づくものではありません。

また、相続の順位が決まることで、遺産分割協議においてもスムーズに進行することが期待できます。相続人が誰であるかを明確にすることで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができるのです。

特に、家督相続を主張する相続人がいる場合、相続の順番を理解しておくことは非常に重要です。

家督相続に近い遺産相続をするための方法

家督相続に近い形で遺産相続を行うためには、いくつかの方法があります。これから解説する方法を実行することにより、円満な相続を実現することができます。

遺言書の作成を行う

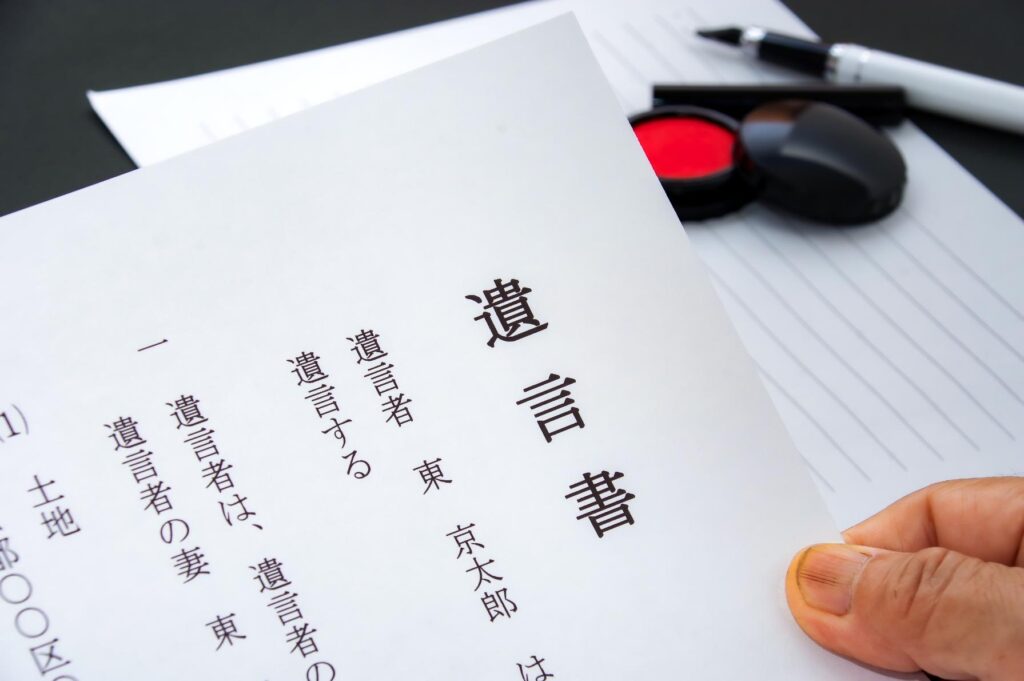

遺言書は、相続に関する意思を明確に示す重要な文書です。家督相続を巡るトラブルを避けるためには、遺言書を作成することが非常に有効です。

遺言書を通じて、自分の財産をどのように分配したいのか、誰に何を相続させたいのかを具体的に記載することで、相続人間の誤解や対立を未然に防ぐことができます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが主流です。自筆証書遺言は、自分で全文を手書きし、署名と日付を記入することで成立しますが、法的な要件を満たさないと無効になる可能性があります。

一方、公正証書遺言は、公証人の前で作成されるため、法的な効力が強く、相続人間のトラブルを避けるためには特におすすめです。

遺言書を作成する際は、相続人の意向や家族の状況を考慮し、慎重に内容を決定することが重要です。また、遺言書の保管場所や、相続人にその存在を知らせることも忘れずに行いましょう。

家族信託の制度を利用する

家族信託は、相続対策として非常に有効な手段の一つです。この制度を利用することで、家族間の信頼関係を基に、資産の管理や承継をスムーズに行うことができます。

具体的には、信託契約を結ぶことで、財産を信託財産として管理し、指定した受益者に対してその利益を分配することが可能です。

家族信託の最大のメリットは、相続発生時におけるトラブルを未然に防ぐことができる点です。例えば、遺産分割協議が難航する場合でも、信託によってあらかじめ資産の分配方法を決めておくことで、相続人間の対立を避けることができます。

また、信託契約を通じて、特定の条件を設定することもできるため、受益者の生活状況やニーズに応じた柔軟な対応が可能です。

さらに、家族信託は、認知症などで判断能力が低下した場合にも有効です。信託契約に基づいて、あらかじめ指定した受託者が財産を管理することができるため、安心して資産を守ることができます。

他の相続人全員との遺産分割協議を行い同意を得る

家督相続に近い遺産相続を実現するためには、他の相続人全員との遺産分割協議が不可欠です。この協議は、相続人全員が集まり、遺産の分配方法について話し合うプロセスです。協議を行うことで、各相続人の意見や希望を尊重しながら、円満な解決を目指すことができます。

まず、遺産分割協議を始める前に、相続人全員の確認を行い、参加者を明確にすることが重要です。相続人の中には、法定相続人だけでなく、遺言書によって指定された受取人も含まれる場合があります。全員が参加することで、後々のトラブルを避けることができます。

次に、遺産の内容を把握し、どのように分配するかを話し合います。家財や土地、金融資産など、遺産の種類によって分配方法は異なるため、各相続人の意見を聞きながら、合意形成を図ることが大切です。

協議の結果、全員が納得できる合意が得られた場合は、その内容を文書にまとめ、署名をもらうことが望ましいです。これにより、後々のトラブルを防ぎ、合意内容を証明する手段となります。

家督相続を主張する相続人がいた場合の対処方法

家督相続を主張する相続人が現れた場合、まずは冷静に状況を把握することが重要です。さらにこれから解説する対処方法に重点を置き進めていくことで、円滑な相続を行うことができるでしょう。

遺言書の有無を確認する

家督相続を主張する相続人がいる場合、まず最初に確認すべきことは遺言書の有無です。遺言書が存在するかどうかは、相続の内容や手続きに大きな影響を与えるため、慎重に調査する必要があります。

遺言書があれば、故人の意思が明確に示されているため、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる可能性があります。

遺言書は、法的に有効な形式で作成されている必要があります。自筆証書遺言や公正証書遺言など、さまざまな形式がありますが、特に公正証書遺言は公証人が関与するため、信頼性が高いとされています。

遺言書が見つかった場合は、その内容をしっかりと確認し、相続人の権利や義務について理解を深めることが重要です。

もし遺言書が見つからない場合、相続人全員で話し合いを行い、故人の意向を推測することも一つの方法です。しかし、話し合いが難航する場合や意見が対立する場合には、専門家の助けを借りることも検討しましょう。

遺言書がある場合は内容の確認をする

家督相続を主張する相続人がいる場合、まず確認すべきは遺言書の有無です。遺言書が存在する場合、その内容が相続にどのように影響するかを理解することが重要です。遺言書は故人の意思を示すものであり、法的に効力を持つため、相続人はその内容に従う必要があります。

遺言書には、特定の財産を誰に相続させるか、または相続の方法についての詳細が記載されていることが一般的です。

例えば、家督相続を希望する長男に対して、特定の土地や家財を相続させる旨が記されている場合、その内容が優先されます。このため、遺言書の内容をしっかりと確認し、どのような相続が行われるのかを把握することが必要です。

また、遺言書が法的に有効であるかどうかも確認するポイントです。遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの形式がありますが、形式に不備がある場合、無効とされることもあります。

遺言書の内容を確認することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。特に、家督相続を主張する相続人がいる場合は、その主張が遺言書の内容とどのように関連しているのかを明確にすることが、円滑な相続手続きの第一歩となります。

話し合いが進まなければ遺産分割調停をする

家督相続を巡る話し合いが進まない場合、遺産分割調停を検討することが重要です。遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、専門の調停委員を介して相続人間の意見を調整する手続きです。この手続きは、相続人同士の対立を解消し、公正な解決を図るための有効な手段となります。

調停を申し立てる際には、家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。具体的には、相続人の情報や遺産の内容、相続人間の意見の相違点などを詳細に記載した申立書が求められます。

調停が開始されると、調停委員が相続人全員と個別に面談し、それぞれの意見や希望を聞き取ります。その後、調停委員が相続人間の合意形成を促進するための提案を行います。

調停の最大の利点は、法的な強制力を持たない話し合いの場であるため、相続人同士が冷静に意見を交わしやすい点です。また、調停を通じて合意に至った場合、その内容は法的に効力を持つため、後々のトラブルを防ぐことができます。

ただし、調停が成立しない場合は、裁判に移行することも考慮しなければなりません。裁判では、最終的に裁判所が判断を下すため、相続人の意向が必ずしも反映されるわけではありません。

家督相続に近い相続がされた場合は遺留分侵害額請求を行う

家督相続に関連するトラブルの一つに、遺留分の侵害があります。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利を保障するための制度であり、相続人が遺言や生前贈与によってその権利を侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。

特に、家督相続が主張される場合、長男が全ての財産を相続することが多く、他の相続人の遺留分が侵害されるケースが見受けられます。

このような状況に直面した場合、まずは遺留分の計算を行うことが重要です。遺留分は、相続人の法定相続分に基づいて算出されますので、相続人の人数やそれぞれの相続分を正確に把握する必要があります。

次に、遺留分侵害額請求を行うためには、相続人全員に対して請求を行うことが求められます。この請求は、相続開始から1年以内に行う必要があるため、迅速な対応が求められます。

また、遺留分侵害額請求を行う際には、相続人間での話し合いを試みることも大切です。円満な解決を目指すためには、感情的にならず冷静に話し合うことが重要です。しかし、話し合いが進まない場合や合意が得られない場合には、法的手段を検討する必要があります。

まとめ

家督相続は、旧民法下での特有の制度であり、長男が家財や土地、先祖祭祀を含む一切の権利義務を承継する仕組みでした。現行民法の施行によりこの制度は廃止されましたが、長男優先の慣習が根強く残る地域もあり、遺産分割を巡るトラブルが発生することがあります。

本記事では、家督相続の歴史や現行の相続制度との違い、さらには家督相続を主張された場合の対処法について詳しく解説しました。

相続に関するトラブルは、感情的な対立を引き起こすことが多く、適切な対処が求められます。遺言書の作成や家族信託の利用、遺産分割協議を通じて、円滑な相続を実現する方法も紹介しました。

特に、家督相続を主張する相続人が現れた場合には、冷静に対処することが重要です。遺言書の有無や内容を確認し、必要に応じて遺産分割調停を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

家督相続に関する理解を深め、適切な対策を講じることで、相続に伴うストレスを軽減し、円満な家族関係を維持することができるでしょう。相続は一度きりの大切な問題ですので、しっかりと準備をしておくことが重要です。

参考「兄弟間の遺産相続トラブルを防ぐ方法|法律と実務のポイントを解説」 IT行政書士事務所