推定相続人とは?相続順位や調べる方法も解説!

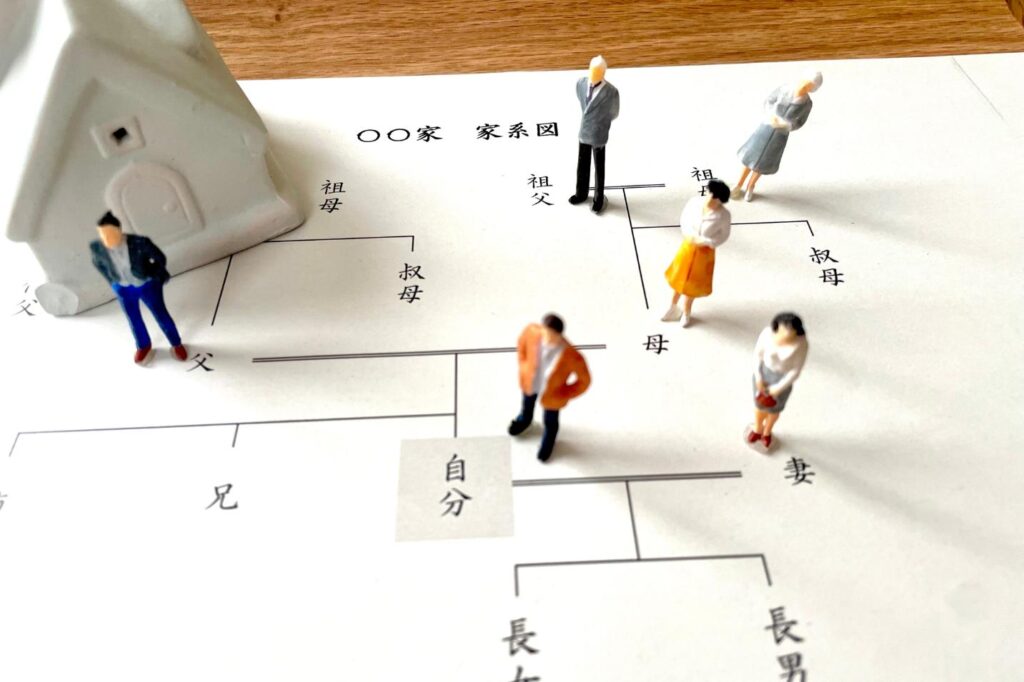

推定相続人とは、被相続人がまだ存命でも死亡した際に法律上の相続人となる可能性が高い人を指します。民法の規定で相続順位は子→父母→兄弟姉妹の順に決まり、戸籍調査で正確に把握しなければ遺産分割協議が無効になる恐れがあります。

本記事では、推定相続人の範囲や調べ方、相続欠格・廃除で資格を失うケース、順位ごとの注意点を具体例とともに解説します。

推定相続人とは

推定相続人とは、被相続人が亡くなった際に法律上の相続人となる可能性が高い人々を指します。具体的には、民法に基づいて定められた相続順位に従い、相続権を持つ者が推定相続人として認識されます。

相続順位は、一般的に子供が最優先され、その後に父母、兄弟姉妹と続きます。このように、推定相続人は被相続人の家族関係や血縁関係に基づいて決まるため、相続に関する法律的な理解が重要です。

推定相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせません。もし推定相続人の調査が不十分であった場合、遺産分割協議が無効になるリスクもあるため、注意が必要です。

特に、戸籍調査を通じて正確な情報を得ることが求められます。これにより、相続人の特定や相続権の確認が行えるため、事前にしっかりとした準備をしておくことが大切です。

本記事では、推定相続人の具体的な範囲や調べ方、さらには相続欠格や廃除によって資格を失うケースについても詳しく解説していきます。

相続人の相続順位とは

相続人の相続順位は、民法に基づいて定められており、遺産を受け取る権利がある人の順位を示します。一般的には、第一順位が子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。

第1位:子供

推定相続人の中で最も優先されるのが子供です。民法では、被相続人が亡くなった際、子供は相続人としての権利を持つことが明確に定められています。

具体的には、被相続人の直系卑属である子供は、他の相続人よりも優先的に遺産を相続する権利があります。このため、子供がいる場合、相続に関する手続きは比較的スムーズに進むことが多いです。

子供が複数いる場合、相続分は均等に分配されます。例えば、被相続人に子供が2人いる場合、遺産は2等分され、それぞれが半分ずつ相続することになります。ただし、相続分の取り決めは遺言書によって変更されることもあるため、注意が必要です。

また、子供が未成年の場合、法定代理人がその相続権を行使することになります。未成年者の相続に関しては、特別な配慮が必要であり、成年に達するまでの間、相続財産の管理や分配については慎重に行う必要があります。

第2位:父母

相続順位において、父母は子供に次ぐ重要な位置を占めています。被相続人が亡くなった場合、子供がいない場合には、父母が相続人としての権利を持つことになります。

これは、民法に基づく相続の基本的なルールであり、父母は被相続人の直系の親族として、遺産を受け取る権利があります。

父母が相続人となる場合、相続分は通常、父母がそれぞれ平等に分け合う形になります。例えば、被相続人が亡くなった際に父親と母親が存命であれば、遺産は父親と母親で半分ずつ分けることになります。

ただし、父母が離婚している場合や、再婚している場合には、相続の取り決めが異なることもあるため、注意が必要です。

また、父母が相続人となる場合でも、被相続人が遺言書を作成している場合には、その内容が優先されます。遺言書に特定の相続人を指定している場合、父母はその権利を失うことがあります。このように、相続に関する法律やルールは複雑であり、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

第3位:兄弟・姉妹

相続順位において、兄弟や姉妹は被相続人の子供や父母に次ぐ位置にあります。つまり、被相続人に子供や父母がいない場合、兄弟や姉妹が相続人としての権利を持つことになります。

この場合、兄弟姉妹は平等に相続分を受け取る権利がありますが、相続分の計算には注意が必要です。例えば、被相続人に兄弟が2人いる場合、遺産はその2人で均等に分けられます。しかし、兄弟姉妹の中に先に亡くなった者がいる場合、その子供が代襲相続することになります。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続に関するトラブルが発生することもあります。特に、遺産の分割方法や評価額について意見が分かれることが多いため、事前に話し合いを持つことが重要です。

相続に関する法律や手続きについての理解を深めることで、スムーズな遺産分割が可能になります。このように、兄弟や姉妹は相続において重要な役割を果たしますが、相続順位や権利についての正しい理解が必要です。

推定相続人にならないケースとは

推定相続人が相続権を持たないケースはいくつか存在します。これから解説するケースを理解することは、相続手続きにおいて非常に重要です。

遺言書を作成していた場合

推定相続人が相続権を持たないケースの一つに、被相続人が遺言書を作成していた場合があります。

遺言書は、被相続人の意思を明確に示す重要な文書であり、相続人の選定や遺産の分配方法を指定することができます。このため、遺言書が存在する場合、法律上の相続人であっても、その権利が制限されることがあります。

例えば、被相続人が特定の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成していた場合、他の推定相続人はその遺言に従わなければなりません。このような場合、遺言書の内容が優先されるため、相続順位に基づく通常の権利が無効となることがあります。

また、遺言書では、特定の相続人に対して遺贈を行うことも可能です。これにより、推定相続人が相続できる財産が減少することも考えられます。したがって、遺言書の有無やその内容を確認することは、相続手続きにおいて非常に重要です。

遺言書が存在する場合は、その内容をしっかりと理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることが推奨されます。

被相続人よりも先に死亡した場合

推定相続人が相続権を持つためには、被相続人が存命であることが前提です。しかし、推定相続人が被相続人よりも先に死亡してしまった場合、その者は相続人としての資格を失います。この場合、相続権はその者の子供や直系の親族に移行することになります。

例えば、被相続人に子供がいる場合、その子供が相続人となりますが、もしその子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、子供の子供、つまり被相続人の孫が相続権を持つことになります。

また、相続人が先に亡くなった場合、その者が遺言書を残していた場合には、遺言書の内容に従って相続が行われることになります。遺言書がない場合は、法定相続人に基づいて相続が進められます。

このように、被相続人よりも先に死亡した場合の相続権の扱いは、相続の複雑さを増す要因となりますので、注意が必要です。

相続欠格者の場合

相続欠格者とは、法律により相続権を失うことが定められている人を指します。具体的には、被相続人に対して重大な不正行為を行った場合や、被相続人の遺言に反して相続を求めた場合などが該当します。

例えば、被相続人を殺害したり、故意に遺言を偽造したりした場合、その行為が相続欠格の理由となります。相続欠格者は、相続人としての地位を失うため、遺産分割協議に参加することができません。

これにより、他の相続人が遺産を分配する際に、欠格者の存在を考慮する必要がなくなります。相続欠格の判断は、民法に基づいて行われるため、具体的な事例に応じて法律の専門家に相談することが重要です。

また、相続欠格者がいる場合、相続順位にも影響が出るため、遺産分割協議を行う前に、相続人の資格を正確に確認することが求められます。これにより、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

推定相続人を調べる方法とは

推定相続人を正確に把握するためには、被相続人の戸籍情報を調査することが重要です。これから解説する方法を用いて、推定相続人は確定させましょう。

被相続人の戸籍謄本を取り寄せる

推定相続人を特定するための第一歩は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せることです。戸籍謄本には、被相続人の出生から死亡までの重要な情報が記載されており、相続人の確認や相続順位の判断に欠かせない資料となります。戸籍謄本は、被相続人が住民登録をしている市区町村の役所で取得することができます。

取り寄せる際には、被相続人の氏名や生年月日、死亡日などの基本情報が必要です。また、戸籍謄本は通常、請求者本人が直接役所に出向くか、郵送での請求が可能です。

郵送の場合は、必要書類を同封し、手数料を支払う方法が一般的です。手数料は自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

戸籍謄本を取得することで、被相続人の家族構成や相続人の有無を正確に把握することができ、相続手続きのスムーズな進行に寄与します。

特に、相続人が複数いる場合や、相続順位が複雑なケースでは、戸籍謄本の情報が非常に役立ちます。したがって、相続手続きにおいては、まずこの戸籍謄本の取り寄せを行うことが推奨されます。

被相続人の戸籍を出生時まで遡って取り寄せる

推定相続人を正確に特定するためには、被相続人の戸籍を出生時まで遡って取り寄せることが重要です。戸籍は、個人の身分関係を証明する公的な文書であり、相続においてはその内容が非常に重要な役割を果たします。

特に、被相続人の親や祖父母、さらには兄弟姉妹の存在を確認するためには、出生時からの戸籍を確認する必要があります。

戸籍を遡って取り寄せることで、被相続人の家族構成や相続順位を明確に把握することができます。例えば、被相続人が結婚している場合、その配偶者や子供が相続人となる可能性があります。

また、過去に離婚した場合や、養子縁組があった場合も戸籍を確認することで、相続人の範囲を正確に理解することができます。

戸籍の取り寄せは、役所での手続きが必要ですが、必要な書類を準備し、申請を行うことでスムーズに進めることができます。特に、相続に関するトラブルを避けるためにも、早めに戸籍を確認し、推定相続人を特定することが大切です。

被相続人の戸籍を揃えられない場合は専門家に頼るとよい

推定相続人を特定するためには、被相続人の戸籍を正確に揃えることが重要です。しかし、戸籍の取り寄せや確認作業は、時に複雑で手間がかかることがあります。特に、被相続人が複数の市区町村に住んでいた場合や、戸籍の記載内容に不明点がある場合には、戸籍を揃えることが難しくなることがあります。

このような場合には、専門家に依頼することを検討するのが賢明です。司法書士や行政書士などの専門家は、相続に関する法律や手続きに精通しており、戸籍の取り寄せや整理をスムーズに行うことができます。

また、専門家に依頼することで、相続手続き全般に関するアドバイスを受けることもでき、安心して手続きを進めることができるでしょう。

さらに、専門家に依頼することで、戸籍の不備や誤りを早期に発見し、修正することが可能です。これにより、遺産分割協議が円滑に進むだけでなく、後々のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

推定相続人が相続できないケースとは

推定相続人が相続できないケースにはいくつかの重要な要因があります。これから解説するケースを理解することは、相続手続きにおいて非常に重要です。

被相続人が遺言書を作成していた場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、推定相続人はその遺言書の内容に従って相続権を行使することになります。遺言書は、被相続人の最終的な意思を示す重要な文書であり、相続人の権利や分配方法を明確に定める役割を果たします。

このため、遺言書が存在する場合、法定相続人であってもその内容に従わなければならず、遺言書に記載されていない相続人は相続権を失うことになります。

遺言書には、特定の財産を特定の相続人に譲る旨が記載されていることが多く、これにより相続人間の争いを避けることができます。

しかし、遺言書が無効とされる場合もあります。例えば、遺言書が法的要件を満たしていない場合や、被相続人が遺言書作成時に意思能力を欠いていた場合などです。このようなケースでは、法定相続人が相続権を主張することが可能となります。

遺言書の内容を確認するためには、遺言書の保管場所を特定し、必要に応じて家庭裁判所での検認手続きが求められることもあります。遺言書が存在するかどうかを確認することは、相続手続きにおいて非常に重要なステップとなります。

推定相続人の廃除を受けた場合

推定相続人が相続権を失うケースの一つに、廃除があります。廃除とは、被相続人が特定の相続人に対して相続権を剥奪する手続きを指します。これは、相続人が被相続人に対して重大な不正行為を行った場合や、被相続人との関係が著しく悪化した場合に適用されることが一般的です。

廃除の手続きは、被相続人が生前に行う必要があります。具体的には、遺言書にその旨を明記することで、相続人の廃除が成立します。このため、被相続人が遺言書を作成していない場合、廃除は行われず、推定相続人は相続権を保持することになります。

また、廃除された相続人は、相続権を失うだけでなく、他の相続人に対しても相続分を主張することができなくなります。したがって、廃除の手続きは慎重に行う必要があり、被相続人の意向を正確に反映させることが重要です。

このように、推定相続人が廃除を受ける場合、その理由や手続きについて十分に理解しておくことが大切です。相続に関するトラブルを避けるためにも、事前に法律の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

推定相続人について理解することは、相続に関するトラブルを避けるために非常に重要です。相続順位や推定相続人の範囲を把握することで、遺産分割協議を円滑に進めることができます。

また、相続欠格や廃除のケースについても知識を持っておくことで、予期せぬ事態に備えることができます。

相続は感情的な問題が絡むことが多く、特に家族間での意見の相違が生じやすいものです。そのため、事前に相続人の確認や遺言書の作成を行うことが推奨されます。さらに、戸籍調査を通じて正確な情報を得ることが、相続手続きのスムーズな進行に寄与します。

本記事で紹介した内容を参考に、推定相続人や相続順位についての理解を深め、適切な相続手続きを行っていただければと思います。

相続に関する不安や疑問がある場合は、専門家に相談することも一つの手段です。正しい知識を持つことで、安心して相続に臨むことができるでしょう。